1979년이라고 하면 사람마다 느끼는 감정이 다를 것이다. 부산에서는 부마항쟁이 시작되었고, 그 다음해는 5.18 민주화운동이 광주에서 발생하였다. 그 시절 어린 나는 부모님 손이 아닌 할머니 손을 잡고 당시 국민학교 현재는 초등학교에 입학하였다.

부모님 모두 살기가 바빠서 모두 일터로 나가시니 할머니가 나를 데리고 가셨고 학교가 마치면 가끔씩 할머니가 나를 데리러 오셨다.

집에서 학교까지는 40분 정도를 걸어가야만 도착하는 곳이었다. 새마을운동으로 시작되었는지 알 수는 없지만 마을(부산광역시 기장군 정관신도시)앞에 시멘트로 포장한 새 다리가 생겼다.

그 다리를 따라 학교에 가고 수업이 끝나기가 무섭게 친구와 문구점에 달려가 라면을 샀다. 그 라면을 뭉개고 스프를 넣어 흔들어 맛을 보면 지금의 “뿌사 라면”이 되는 것이다.

“뿌사 라면”을 입에 한가득 넣고 집으로 올 때면 세상에서 가장 행복한 순간이었다.

그렇게 어린 시절은 누구에게나 추억이 남아있고 즐거웠던 시절이었다.

어느 날 평소와 다름없는 할머니가 나를 데리러 학교에 오셨다. 그 날도 나는 할머니가 왔다는 기쁨으로 할머니 손을 잡고 신나게 할머니를 따라 집으로 가는 길이었다.

그런데 중간정도 지나 설까? 할머니는 내가 지나가면서 본 혼자사시는 이웃 할머니 댁으로 들어가는 것이었다.

이웃 할머니의 얼굴은 평소 무서워 보여 마주치기 싫을 때 마다 그 집을 둘러 갔는데 그 집으로 들어가다니 안 들어갈 수가 없었다.

마당에서 서성거리는 사이 할머니는 어느새 이웃집 할머니와 이야기를 나누고 계셨고 활짝 핀 웃음을 보이시면서 "저 애가 누구여?" 하면서 물어보았고 분명 나를 이야기하는 것 같았다.

그 때 이웃 할머니와 얼굴이 마주쳤고 나를 이제야 누구 아이인지 알았는지 할머니와의 이야기는 어느새 아름다운 미소와 함께 활짝 핀 꽃 웃음은 내가 기억하는 기억속의 기억이 되었다. 할머니와 함께한 그 날의 기억, “이것이 너무 아름다웠을까?”

분명 할머니는 웃고 있었지만 그 웃음 뒤에는 나도 모르는 것이 있었다. 그 날 이후 할머니의 방문은 다시는 열리지 않았고, 내가 좋아하는 장롱 속 꼭꼭 숨겨둔 추억 속의 달콤한 설탕봉지는 가질 수 없는 것이 되었다. 아파도 아픈 줄 모르고 두 발이 움직일 때, 손주의 손을 잡고 학교에서 데리고 오고 싶었던 작은 희망이 멈추는 순간이었다.

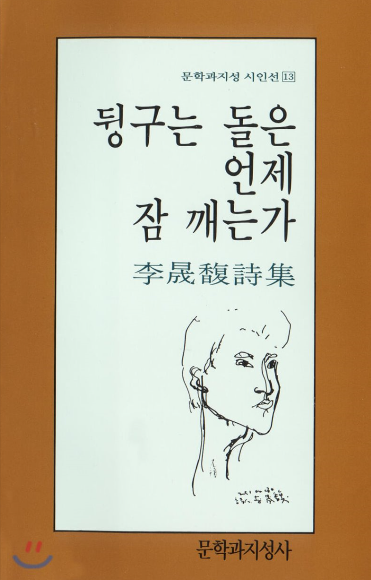

『뒹구는 돌은 언제 잠 깨는가』

이성복 (李晟馥, 1952년 ~ ) 시인이 있다. 1980년대를 뒤흔든 그토록 암담한 청춘송가로 『뒹구는 돌은 언제 잠 깨는가』

1980년 7월, 한국문학을 이끌어오던 두 개의 계간지 《문학과 지성》과 《창작과 비평》이 돌연 강제 폐간되고, 신군부 세력에 의한 문화적 폭거가 있는 그해 10월, 등단한 지 3년도 안되어 첫 시집 『뒹구는 돌은 언제 잠 깨는가』가 <문학과 지성사>에서 출간되었다고 한다.

그 시집 속에 “ 그 날 ” 이라는 제목의 시가 있다.

그 날 아버지는 일곱 시 기차를 타고 금촌으로 떠났고

여동생은 아홉시에 학교로 갔다 그날 어머니의 낡은

다리는 퉁퉁 부어올랐고 나는 신문사로 가서 하루 종일

노닥거렸다 전방은 무사했고 세상은 완벽했다 없는 것이

없었다 그날 역전에는 대낮부터 창녀들이 서성거렸고

몇 년 후에 창녀가 될 애들은 집일을 도우거나 어린

동생을 돌보았다 그날 아버지는 미수금 회수 관계로

사장과 다투었고 여동생은 애인과 함께 음악회에 갔다

그 날 퇴근길에 나는 부츠 신은 멋진 여자를 보았고

사람이 사람을 사랑하면 죽일 수도 있을 거라고 생각했다

그 날 태연한 나무들 위로 날아오르는 것은 다 새가

아니었다 나는 보았다 잔디밭 잡초 뽑는 여인들이 자기

삶까지 솎아내는 것을, 집 허무는 사내들이 자기 하늘까지

무너뜨리는 것을 나는 보았다 새 점치는 노인과 변통의

다정함을 그 날 몇 건의 교통사고로 몇 사람이

죽었고 그 날 시내 술집과 여관은 여전히 붐볐지만

아무도 그날의 신음 소리를 듣지 못했다

모두 병들었는데 아무도 아프지 않았다

이 시집은 그 당시 문학청년들에게 잊을 수 없는 하나의 문학적 사건이었고 “모두 병들었는데 아무도 아프지 않았다” 는 오늘날 시사점이 강하다.

최근 코로나 19로 인하여 이전 생활로 돌아갈 수 없다고 하는 이도 있고, 이용수 할머니의 말씀으로 시작된 정의연의 회계 투명성과 운영방안에 대한 이슈로 홍역을 치르고 있는 지금 우리는 모두 병들어 아프지 않은지 모르겠다.

그렇지 않고서는 이 논쟁의 핵심을 모르는 것도 아니고 이용수 할머니의 한 평생 한을 그렇게 외면하면 안 되는 것이다.

1979년-1980년 나라가 혼란스러웠다. 사실 나는 어려서 몰라서 세상이 아름다웠는지 모르겠지만 그 때 나도 마음이 아팠다.

그 때 세상에서 바쁜 부모님을 대신해 나를 키워주고 아끼던 나의 할머니가 세상을 떠났다. 어린 아이의 눈에도 세상은 아름다운 것만 있는 것이 아니라는 것을 그 때 깨달았다.

그래서 나는 이성복 시인의 “그 날” 시에 따라 그 날을 생각하면서 현재 이슈에 우리는 너무 아프지 않는지 삶에 대한 환경을 생각해 보면서, “그 날” 시를 참조하여 글을 지어보았다.

『*독점 다리는 언제 건너야 할까』

아침에 눈 떠보니

아버지는 하늘을 바라보시고 논으로 나가셨고

누나는 언제 일어났는지

학교로 가버렸다

나는 소풍가는 날이라

사이다 과자를 꼭 사서 먹고 싶었고

어머니는 용돈을 주지 않으니

학교에 가지 않겠다는 나를 보며

이웃집에서 용돈을 빌려

나에게 주셨다

나는 소풍가니 너무 좋아서

하루 종일 또래 친구들과 노닥거렸다

노래를 부르면 부를수록

세상은 없는 것이 없는 완벽 그 자체였다

나는 학교에서 집으로 향하였고

독점 다리를 건너야 집에 도착할 수 있었다

독점 다리를 건너려고 할 때

그 때 나는 보았다

어머니는 논밭 잡초를 뽑으면서

당뇨로 혈관이 빨갛게 변하였고

날씨는 따뜻하였지만

아픈 다리는 얼음 바닥을 다니며

자신의 삶을 솎아내었다

독점 다리를 건너야 할 때

나는 또박또박 들었다

인제 가면 언제 오나

상여소리와 함께 상여가 나가는 것을

나는 소리와 함께 두 눈으로 보았다

며칠 전 마을 사람들이 어쩌면 좋지 하면서

속삭이는 소리도 나에게 들리어 왔다

윗집 할머니가 횡단보도를 건너다

교통사고로 죽었다고 나는 들었다

그 순간 독점 다리를 뚜벅뚜벅 나는 걸어갔다

그런데 윗집 할머니의 모습은 기억도 나지 않고

이제는 마음이 병들었는지

사고의 신음 소리조차 들리지 않았다

문득 나는 짧은 찰나에도 생각이 변한다고 하면서

마음이 병들었던 것은 맞는데 나는 아프지 않다

큰 소리로 외치면서 독점 다리를 건넜다

*독점마을: 부산광역시 기장군 정관읍 달산리에 있던 자연 마을이다. 독점[陶店] 마을은 옹기를 파는 가게라는 뜻으로, 이곳에서 도공들이 옹기를 만들어 장사꾼들에게 팔았다고 한다. 한자 그대로 읽으면 도점이 되지만 현재도 독점이지만 산업화로 마을이 없어졌다.

(출처 : 디지털부산문화대전)